ドローン飛行にルールや法律って勉強する必要あるの?初心者向けガイド

「新しいビジネスに挑戦!ドローンを活用した仕事をしてみたい」

ドローンに興味をもったら、「自由自在に飛行を楽しんでみたい」と思いますよね。

人ごみではなんとなく「飛ばせないだろうな」とは思うものの、実際のところどういうルールになっているのかイマイチ分からない…という方は少なくありません。

ドローンの飛行に関しては、「飛行させてはいけない場所」「許可が必要な飛行方法」等のルールが法律で細かく定められています。

本記事では、ドローンに関するルールや法律を初心者の方にも分かりやすく解説しています。これからドローンを使ってみようと思う方、すでに活用しているけれどおさらいしたいという方は必見です。ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

- ドローンの定義と特徴

- 飛行前に必要な最低限の法律知識

- 機体登録について(DIPS2.0)

目次

そもそもドローンとは?飛ばす前に必要な最低限の法律知識

ドローン(無人航空機)の定義と特徴

航空法ではドローン(無人航空機)について(※以降単にドローンと表記する)、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの」と定義しています。

かつ「100g以上の重量のもの」と示されているため、100g未満のホビードローンは、航空法に係るドローンとしては扱われません。

ラジコンヘリも無人航空機には該当しますが、ドローンとの大きな違いは、自律飛行できず、カメラ・センサーによる障害物の回避などの機能がなく、全て手動操作が必要なところです。

空中を飛行するドローンの種類は以下の3つとなります。

- マルチコプター型:3枚以上のプロペラを搭載

- 飛行機型:文字通り飛行機様の翼を持つ

- ヘリコプター型:無人のヘリコプター

もともとは軍事用として開発されたドローンですが、現在は趣味や娯楽をはじめ、映像制作や農薬散布、測量、インフラ点検など、産業活用も含めた幅広い用途で利用されています。

また「ドローン」と呼ばれる機体は、空中だけでなく、水中撮影や下水管点検の用途で開発された水中・水上ドローンや、農作物の生育調査などに利用される地上走行ドローンなどもあります。

本記事では航空法が適用される、空中ドローンについて解説します。

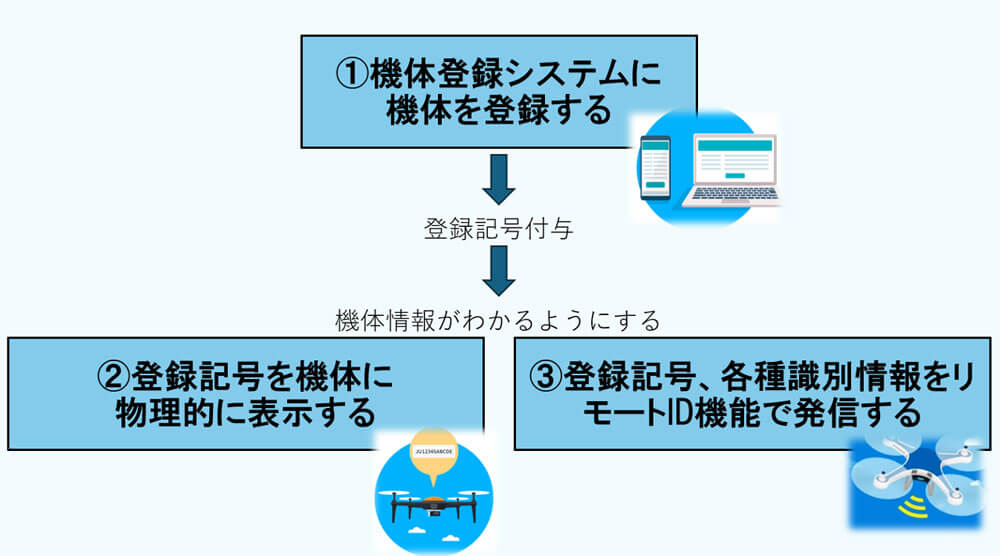

機体登録義務

2022年6月20日から、各無人航空機の所有者やスペックなどの情報を登録する、「機体登録制度」がスタートしました。

目的としては以下となり、登録は所有者の義務となります。

- 事故発生時などにおける所有者の把握

- 事故の原因究明や安全確保のため

- 安全上、問題のある機体の登録を拒否し、安全確保をするため

登録対象となるのは、重量(本体重量+バッテリー重量)が100g以上の無人航空機です。

「無人航空機」の定義に含まれるものの中には、ラジコンヘリや農薬散布用ヘリコプターなどもあります。

これにより100g以上のドローンを所有する人は登録が求められ、登録しない限り飛行させることはできません。

登録申請は航空局システム、「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)」上にて行い、機体への登録記号表示と、リモートIDでの機体情報の発信が必要です。

ドローンを飛行させる前に学ぶべき法律は?

ドローン(無人航空機)の法規制が整備されるきっかけになったのは、2015年4月に総理官邸敷地内で、所有者不明のドローンが発見された事件と言われています。これにより、ドローンにまつわる法整備が本格化されました。

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)」策定と、航空法の改定が行われ、より安全に飛行が楽しめるよう、ルールが定められました。

また、これだけでなくドローンにまつわる規制は他にも色々あり、うっかり法律違反とならないよう、事前に十分に調べておく必要があります。

航空法

航空法の規制対象となる機体は、前述の登録義務のある100g以上の機体で、屋内の飛行は規制の対象にはなりません。(ネットなどでも四方を囲まれていれば屋内とみなされます。)

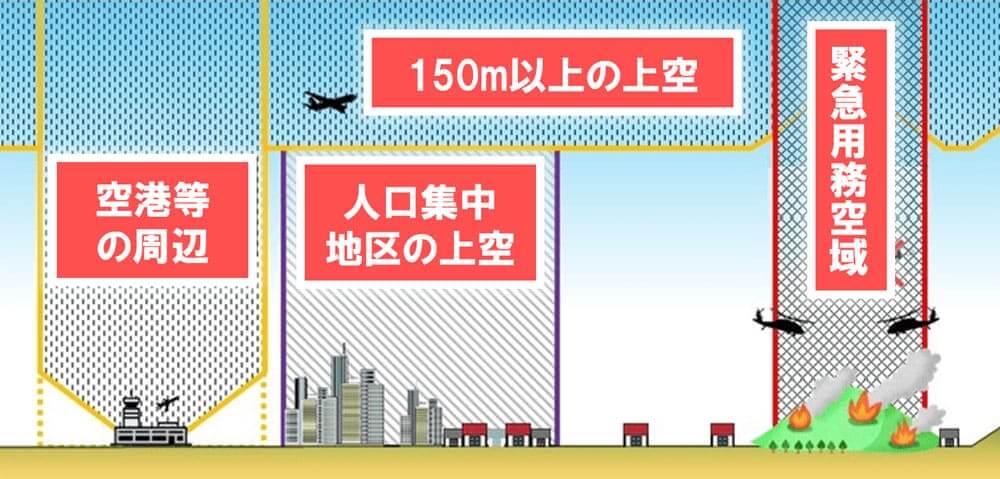

大きく「飛行禁止空域」と「飛行方法」で分けられていて、それぞれ厳格なルールで定められています。

飛行禁止空域

「空港等の周辺」、「緊急用務空域」、「150m以上の上空」、「人口集中地区」のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。

遵守事項

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。

- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

- 飛行前確認を行うこと

- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

承認が必要となる飛行の方法

無人航空機を飛行させる人は、技能証明をもつ人が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合を除き、次の方法で無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。

※立入管理措置をせずに無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた人が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合のみ許可が不要となります。

- 夜間(日没後~日の入りまで)飛行

- 目視外(モニター越しも含まれる)飛行

- 人または物件から30m未満の距離での飛行

- イベント上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件投下(空中で切り離しを行わない場合は含まれません)

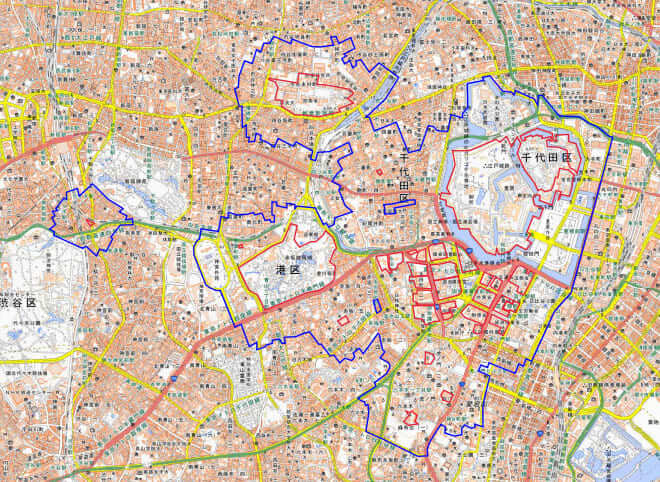

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法とは、分かりやすくいうと「重要施設の300m周辺およびその上空はドローン(無人航空機)を飛ばしてはならない」という法律です。ドローンだけでなくラジコン飛行機や、パラグライダーなどにも適用されます。

飛行禁止場所・対象施設

国の重要な施設である、国会議事堂や皇居、空港周辺・原子力事業所などが対象です。

参考:警察庁ホームページ

下図は一部の範囲となりますが、都内では多くの場所で飛行禁止区域に該当します。

- 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)画像赤枠内 ↓

- 周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)画像青枠内 ↓

罰則例としては、レッドゾーンで飛行させた際は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

道路交通法

単に「道路上空」を飛行させることは、道路使用許可は必要ありません。ですが道路における危険を生じさせ、または交通の妨害となるような場合については注意が必要です。

下記の運用の際、場合によっては、道路使用許可が必要とされるケースもあります。

- 道路においてドローンの離発着や作業を行う場合

- 道路に第三者が立ち入らないように補助者や看板を設ける場合

- 飛行することにより、道路に人が集まり、交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとするような場合

「第三者上空での飛行」が原則禁止となるため、道路上の飛行では補助者などを置いて歩行者や車の立入管理措置を設けることが多くあります。その際には道路使用許可が必要になる可能性が高くなるでしょう。

交通量が多くない道路上空での目視内飛行では、立入管理措置が必ずしも必要ではないので、道路使用許可は必須ではないかと思われます。ですが念のため道路を飛行させる際は、管轄内の警察に相談し、道路管理者への確認が必要になってきます。

民法

ドローン(無人航空機)飛行には民法も関わってきます。他人の私有地上空でドローンを飛行させた場合、民法第709条『空間の無断利用』が適用となり、被害者には損害賠償請求権が発生します。

ですが、厳密に何メートルの高度にまで所有権が及ぶのかなどは明記されておらず、パイロットのマナーを守ろうとする思いやモラルに任せるところとなります。

私有地には駅・線路、神社・寺、山林なども含まれるため、自身が所有している土地以外での飛行は、所有者や地権者へ相談し、あらかじめ許可をもらうことが必要になってきます。観光地などでの景観の撮影は、どこでも勝手に飛ばしてよいわけではないので注意が必要です。

電波法

ドローン(無人航空機)を飛行させるには、電波法の理解や電波干渉対策の知識も必要です。

ドローンを操作するには電波は欠かせないものであり、電波法について理解していないと、意図せずに違法となってしまうかもしれません。

また、電波干渉の影響で操縦不能に陥った際は、思わぬ大事故につながる恐れもあります。

まず、技適マーク(技術基準適合証明)が付いていない機体や送信機は、電波法の基準を満たしていない可能性があります。技適マークとは、電波法で定められた技術基準に適合している無線機であることを証明するマークのことです。このマークのない電波を発する機器は国内では使用できません。

国産機はもちろん、DJIやParrotなどの日本国内に代理店を持つ大手メーカーでしたら、国内基準を満たしている証として技適マークが付いています。しかしネット等で手に入る海外のドローンの中には技適マークがついていないこともあり、これを日本国内で飛ばすことは違法となります。

総務省 電波利用ホームページ | 技適マーク、無線機の購入・使用に関すること

また、利用する周波数帯によっては、特定の免許取得が必要になる場合もあります。

ほとんどのドローンで使用されている2.4GHz帯ですと資格は必要ではありません。

しかし、ドローンレースやドローンショーなどの編隊飛行では5GHz帯も使用されることがあります。こちらの帯域を使用するには、レジャー利用ならアマチュア無線免許4級以上か、業務として飛ばすのであれば第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。

ドローン(無人航空機)を操縦する際は、周辺の建物や障害物などで起こる「電波干渉」にも注意しなければ、重大な事故・事件につながるかもしれません。

電波干渉とは、通信機器同士の無線電波がぶつかることで、互いに影響を及ぼす現象のことです。同一周波数で起こるため、使用機器の多い2.4GHz帯で起こりやすくなっています。

電波干渉が発生すると、通信速度の低下や、ネットワークに接続できなくなったりするため、最悪の場合住宅への墜落や、墜落による発火での山林火災など、重大な事故につながる可能性も孕んでいます。

万一に備えて、あらかじめ飛行範囲の制限や自動帰還設定などを設定しておくことが大切です。

その他関連法律・条例など

上記では、主に国が定めていて日本国内であればどこでも適用となる法律を紹介しましたが、地域によってはドローン(無人航空機)に関する条例が独自に定められ、制限されている可能性があります。

ルールは自治体ごとに異なりますので、必ず飛行前にその地域で規制があるかどうかを調べておく必要があります。

また、他にも「自然公園法」、「河川法」など、飛ばす場所により様々な法律が関わってくる場合があります。ドローン飛行を予定した際は施設管理者などへ都度相談しましょう。

ドローンの法律知識身に着けて早速飛ばしてみよう

法律やルールも勉強したし、早速飛ばしてみよう!とは思うものの、まずは機体を手に入れることが必要です。

ドローンは機種にもよりますがなかなか高額ですし、買ったはいいものの使いこなせるかも心配なところです。

また、業務で使用する場合は決められた期間のみの利用で、所有しても保管場所に困ったり、宝の持ち腐れになることへの不安もあることでしょう。

そこで、選択肢のひとつとしてご紹介するのが弊社のレンタルサービスとなります。

必要な時だけ使うことができるだけでなく、利用者はメンテナンスも不要ですし、万一の事故の際の補償も充実しています。購入するには高額な産業機の取り扱いもあるので、一時的に利用したい際にぴったりのサービスです。

機体登録はもちろん所有者である弊社で済ませており、飛行許可が必要な飛行を行う際も、機体情報などの申請に必要な情報はスピーディーに共有いたします。

レンタルのメリット

購入ではなくレンタルサービスをご利用いただくことで、以下のメリットがあります。

初期投資の軽減

購入には高額なコストがかかる一方、レンタルなら初期費用を大幅に抑えられます。短期間の撮影や試験導入に最適です。

保守・管理の手間を軽減

レンタルなら、メンテナンスや修理対応はレンタル業者が行うため、運用に集中できます。

また、保険についてもレンタル業者が加入していますので万が一の墜落事故等でも安心です。

最新機種を柔軟に試せる

次々に最新機種が発表されるドローン業界の中で、レンタルなら手軽に最新機種を試すことが可能です。

短期利用のほか、購入検討のためにもぜひ柔軟にご利用ください。

レンタルのデメリット

デメリットとしては、在庫が流動的で使いたい機材が希望日時で予約できないことがある。天候不良などで予定は変わるもの。必ずしも使いたい日程での利用が約束されない場合があるでしょう。

スカイシーカーレンタルサービスの概要

弊社では、Matrice 4シリーズをはじめとした産業用から空撮用の一般用まで幅広いラインナップを取り揃えたドローンレンタルサービスを運営しております。

弊社レンタルサービスの強みをご紹介いたします。

- 最短1泊2日から利用可能

- ご利用開始日の前日午前中に機材をお届けするので余裕をもって利用可能

- ご利用開始日の3営業日前までキャンセル・日程変更が可能

- 小型機であっても往復送料は弊社負担(8,000円以上のご利用)

ドローン本体のレンタル品の中には、バッテリーや充電器、予備プロペラなど必要なものをオールインワンで同梱発送。別途必要なものをレンタルする必要はほとんどありません。 - バッテリーのみ・カメラのみのレンタルにも対応

まとめ|正しい法律知識と技術を身につけてドローンを活用しよう!

この記事ではドローン飛行に関わる法規制についてまとめました。

ドローンを飛行させるには、厳しいルールと多くの知識を求められます。

ですが、災害時でのドローンによる短時間配送や、山奥への荷物配達の実現化、人の目や手にかわり高所など危険な場所でのインフラ点検など、様々な活用に期待されておりドローンの利便性を活かすための法整備が進んできていることも確かです。

ドローンに関する法律やルールはまだ新しいもので、今後も改定が多くされていくことと思われます。常に航空局や自治体の最新情報をキャッチし、違反とならないよう心がけつつ、ドローン飛行を楽しみましょう!